💥💥💞💞欢迎来到本博客❤️❤️💥💥

🏆博主优势:🌞🌞🌞博客内容尽量做到思维缜密,逻辑清晰,为了方便读者。

⛳️座右铭:行百里者,半于九十。

📋📋📋本文目录如下:🎁🎁🎁

目录

💥1 概述

详细讲解文档见第4部分。

继电保护是电力系统中非常重要的一部分,它能够对电力设备进行监测和保护,确保电力系统的安全稳定运行。变压器纵联差动保护是一种常见的继电保护方式,它主要用于保护变压器的正常运行。

变压器纵联差动保护的原理是通过对变压器的输入端和输出端电流进行比较,来判断变压器内部是否存在故障。当变压器内部出现故障时,输入端和输出端的电流会不一致,这时差动保护会及时对变压器进行保护动作,避免故障扩大影响整个电力系统。

在变压器纵联差动保护的研究中,需要考虑的因素包括变压器的类型、额定容量、接线方式等,以及电力系统的运行情况和特点。此外,还需要考虑差动保护的灵敏度、可靠性和动作速度等方面的性能指标。

近年来,随着数字化技术和智能化装备的发展,变压器纵联差动保护也在不断创新和改进。例如,采用数字化保护装置、通讯技术和人工智能算法,可以提高差动保护的精度和可靠性,同时实现对变压器状态的实时监测和远程控制。

变压器纵联差动保护是电力系统中一项重要的继电保护技术,通过不断的研究和改进,可以提高电力系统的安全性和稳定性,保障电力设备的正常运行。

一、引言

变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,其稳定运行对于保障电力系统的安全至关重要。而变压器纵联差动保护作为一种常见的继电保护方式,通过比较变压器输入端和输出端的电流差异来判断变压器内部是否存在故障,具有灵敏度高、动作速度快等优点。本文旨在利用Simulink仿真软件,对变压器纵联差动保护进行建模与仿真研究。

二、变压器纵联差动保护原理

变压器纵联差动保护的基本原理是通过对变压器的输入端(即一次侧)和输出端(即二次侧)电流进行比较,来判断变压器内部是否存在故障。当变压器内部出现故障时,输入端和输出端的电流会不一致,产生差动电流。当差动电流超过设定的阈值时,保护装置会及时动作,切断故障变压器,避免故障扩大影响整个电力系统。

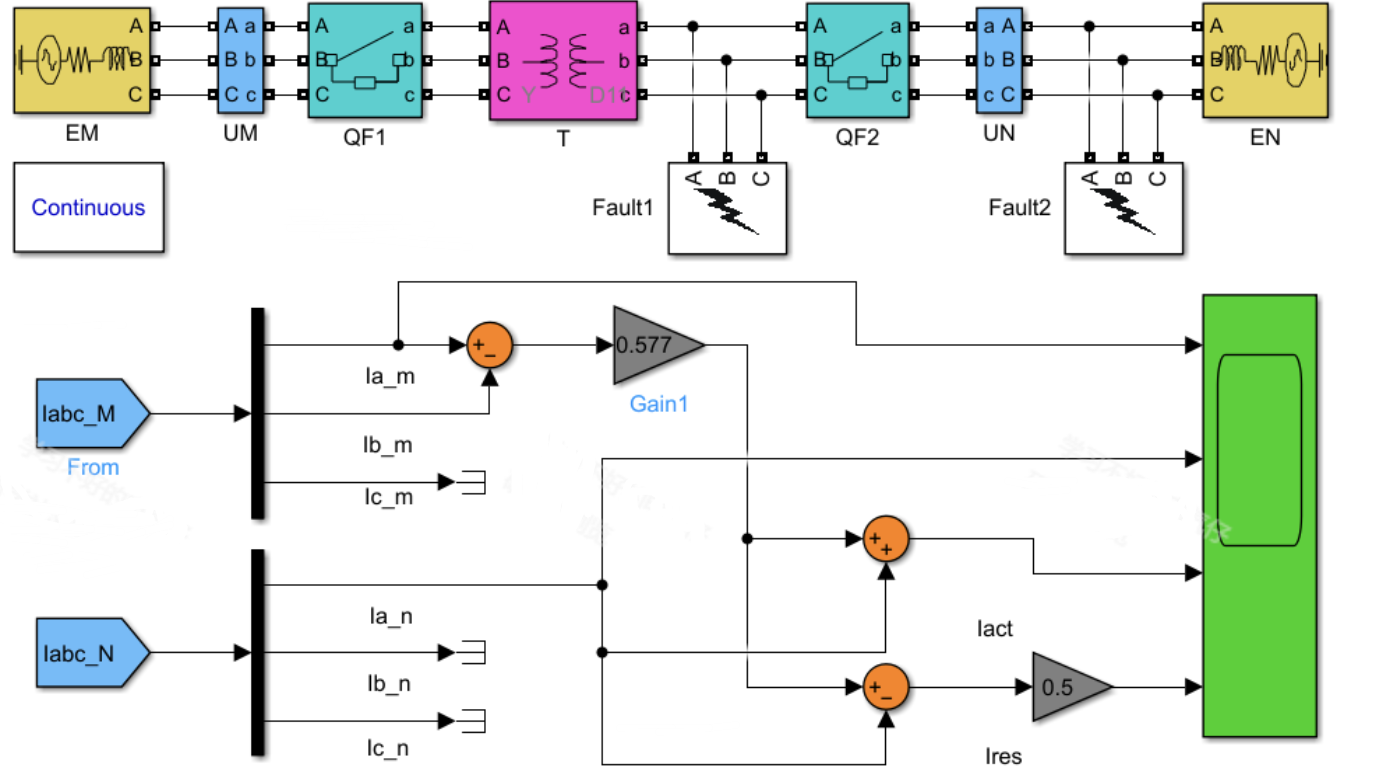

三、Simulink仿真模型建立

- 模型概述

利用Simulink仿真软件,建立变压器纵联差动保护的仿真模型。该模型包括变压器模块、电流互感器模块、差动保护算法模块以及断路器模块等。

- 变压器模块

在Simulink中,选择适当的变压器模型,并设置其参数,如额定容量、额定电压、接线方式等,以模拟实际变压器的工作状态。

- 电流互感器模块

电流互感器用于将变压器输入端和输出端的电流转换为适合保护的电流信号。在Simulink中,可以通过模拟电流互感器来实现这一功能。

- 差动保护算法模块

差动保护算法模块是仿真模型的核心部分。该模块接收来自电流互感器的电流信号,并进行差动电流的计算。当差动电流超过设定的阈值时,算法模块会输出保护动作信号。

- 断路器模块

断路器模块用于在保护动作时切断故障变压器。在Simulink中,可以选择适当的断路器模型,并设置其动作时间和动作条件。

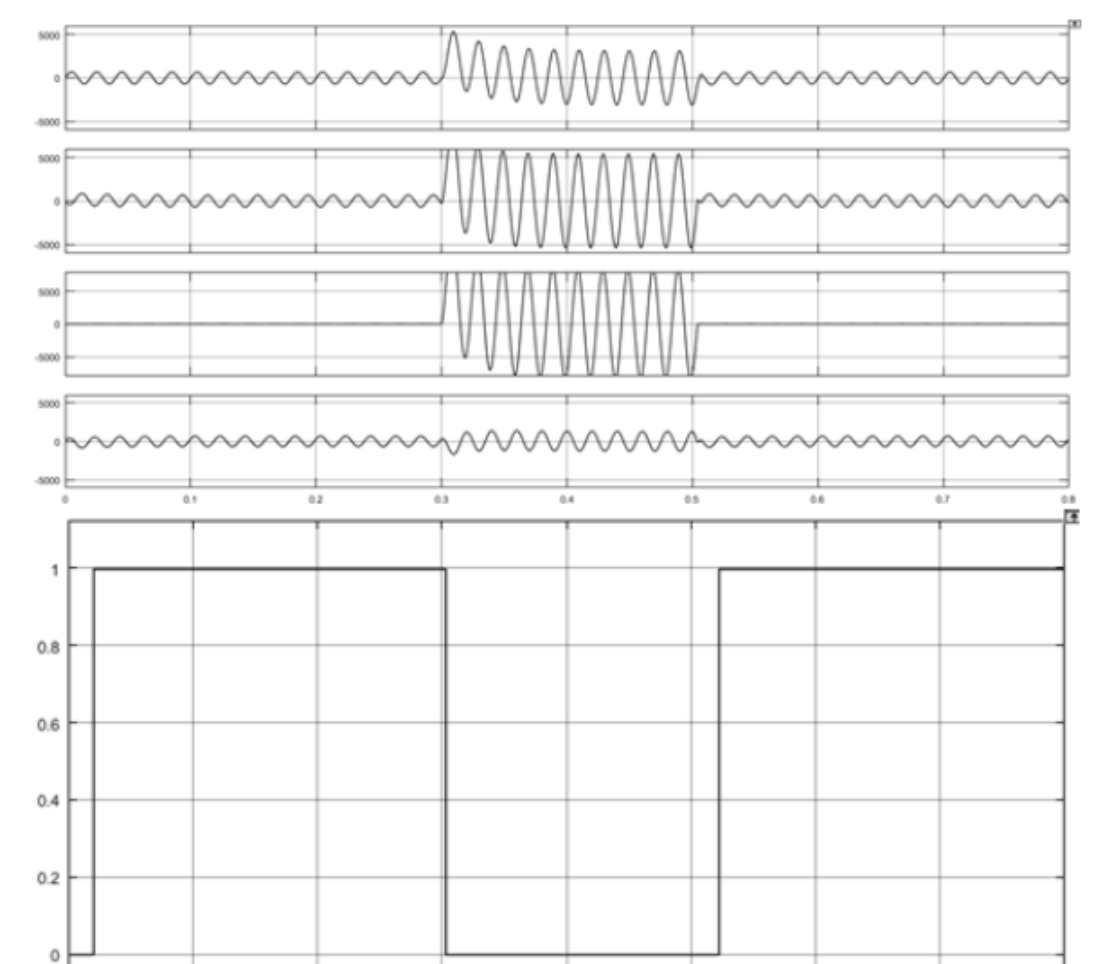

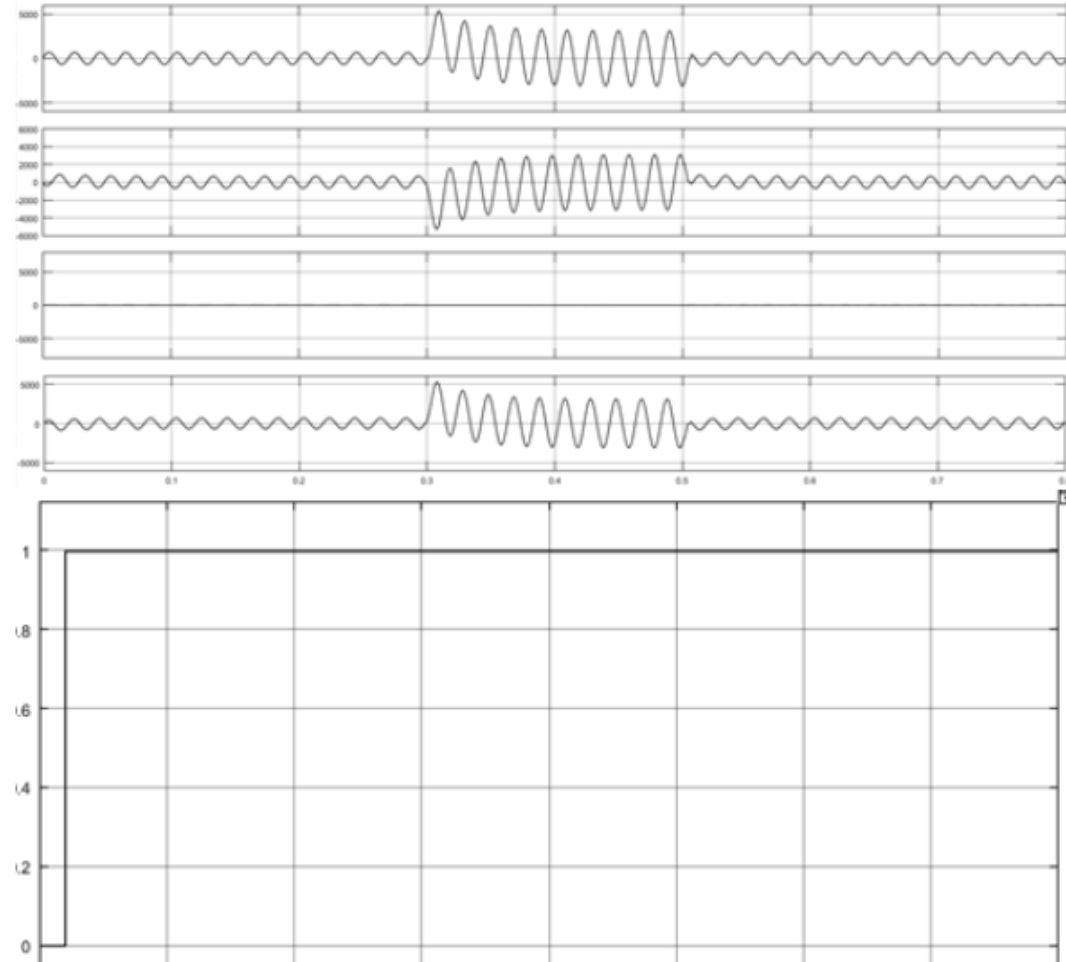

四、仿真结果分析

- 正常运行情况

在正常运行情况下,变压器输入端和输出端的电流保持一致,差动电流为零或接近于零。此时,保护装置不会动作,变压器继续稳定运行。

- 内部故障情况

当变压器内部出现故障时,输入端和输出端的电流会产生差异,形成差动电流。随着故障的发展,差动电流逐渐增大。当差动电流超过设定的阈值时,保护装置会及时动作,切断故障变压器。

- 外部故障情况

当变压器外部发生故障时,虽然输入端或输出端的电流可能会发生变化,但由于差动保护原理的限制,差动电流并不会显著增大。因此,在这种情况下,保护装置不会误动作。

五、结论

本文利用Simulink仿真软件对变压器纵联差动保护进行了建模与仿真研究。通过仿真分析,验证了变压器纵联差动保护在正常运行、内部故障和外部故障情况下的正确性。仿真结果表明,该保护方式具有较高的灵敏度和可靠性,能够有效地保护变压器免受故障损害。

六、展望

未来的研究可以进一步考虑以下几个方面:

- 优化差动保护算法,提高保护的精度和速度;

- 考虑变压器的非线性特性和饱和现象对保护的影响;

- 结合数字化技术和智能化装备,实现变压器纵联差动保护的实时监测和远程控制。

通过以上研究,可以进一步提高变压器纵联差动保护的可靠性和智能化水平,为电力系统的安全运行提供更加有力的保障。

📚2 运行结果

🎉3 参考文献

文章中一些内容引自网络,会注明出处或引用为参考文献,难免有未尽之处,如有不妥,请随时联系删除。

[1]王凯.电厂变压器的纵联差动保护及整定[J].现代工业经济和信息化, 2020, 10(7):3.DOI:10.16525/j.cnki.14-1362/n.2020.07.62.

[2]于德录,邵玲,郑希颖,等.变压器纵联差动保护的调整及提高可靠性的措施[J].电世界, 2009, 050(001):43-44.DOI:10.3969/j.issn.1000-1344.2009.01.028.