在数字化转型的浪潮中,企业面临着日益复杂的经营环境和快速变化的市场需求。为了实现科学决策和高效管理,构建一套完整、规范的指标体系成为企业的核心需求。指标体系不仅是企业经营状况的晴雨表,更是驱动业务增长和优化管理的重要工具。本文将从方法论的角度,系统阐述企业指标体系建设的核心原则、构建方法以及落地实践路径。

一、指标体系建设的核心原则

指标体系建设是一项系统性工程,需要遵循以下四大核心原则:

- 合理性:合理性要求指标能够真实反映业务发展现状,并具备及时捕捉业务变化的能力。通过提炼关键指标,避免冗余和信息过载,聚焦对业务具有实际监控价值的核心点。例如,在零售行业,销售额、客单价和转化率等指标能够有效反映经营活动的健康状况。

- 全局性:全局性强调指标体系应覆盖企业经营的关键领域,包括销售、生产、供应链、客户等核心环节。通过横向覆盖业务维度(如机构、产品、客户、渠道)和纵向分层(如战略指标、业务策略指标、业务执行指标),确保指标体系能够全面反映企业的整体运营情况。

- 唯一性:唯一性要求每个指标在公司范围内具备唯一的名称、定义、口径和计算公式。通过标准化管理,避免因多口径指标产生混淆或重复。例如,在金融行业,“回款率”可能被财务部门和业务部门赋予不同的定义,需要通过统一规范明确责任归属。

- 动态性:动态性要求指标体系能够随业务发展不断调整和优化。企业处于不同发展阶段时,其核心经营逻辑会发生变化,指标体系也需要相应更新以反映新的业务重点。例如,在互联网行业,随着用户规模的增长,用户活跃度和留存率可能成为更重要的考核指标。

二、指标体系的构建方法

在遵循四大核心原则的基础上,指标体系的构建可以采用“自上而下拆解”与“自下而上梳理”相结合的方法。假设某银行将“ APP 月活用户数”作为核心运营目标,以下是围绕三个关键策略的指标拆解方法:

1. 拉新增:制定外部渠道获客策略,增加新客获取

在用户增长的场景中,“本月新增客户数”可以进一步拆解为“行内存量转化客户数”和“渠道新拓展客户数”。针对未登录的存量用户,银行通过精准营销和推送,提升 APP 注册和登录率;对于外部新渠道,制定多渠道流量引导策略,确保潜在用户能够有效转化为新增用户。

2. 提留存:设置用户成长体系,定期活动设计,提升用户活跃度

在用户留存方面,“上月留存客户数”可以拆解为“上月留存数”和“留存率”。进一步,留存率可细分为“新客留存率”和“老客留存率”。通过设计用户成长体系、积分等级和专属福利等激励机制,银行可以有效吸引用户持续活跃。同时,通过定期策划活动(如周年庆促销、节日特惠等),增强用户的参与感和平台黏性,从而提升留存率。

3. 召流失:对流失用户进行精准召回,减少流失损失

对于“流失召回客户数”这一指标,可以拆解为“流失 90 天内召回客户数”和“流失 90 天以上召回客户数”。银行可以通过数据分析,精准识别即将流失的用户,及时发送个性化优惠或推送消息,从而提高召回率。对于已流失的客户,提供专属的激励措施,如“重返福利包”,来提升其复购和回流的可能性。通过精细化的生命周期管理,银行能够在第一时间挽回客户流失带来的损失。

通过指标价值树逐层拆解的方式,银行将“ APP 月活跃用户数”这一目标具象为可量化、可操作的多级指标体系。这样的设计不仅能够精准反映业务现状,还能为增长、留存、召回等关键环节提供科学的管理依据。

自下而上:通过 7 步自下而上梳理指标体系,推动指标规范性建设

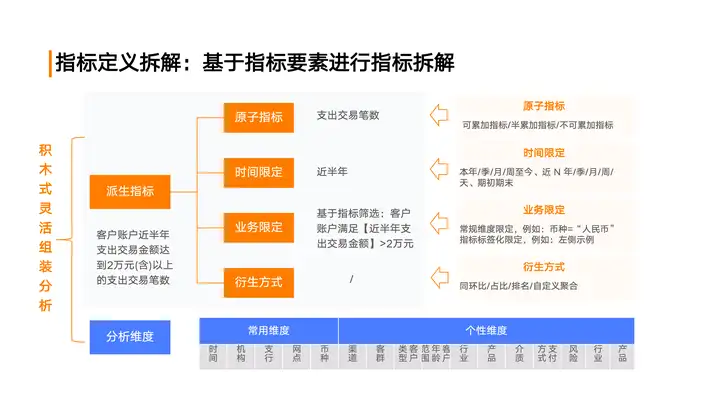

“自下而上”梳理指标体系,具体可分为七个步骤。首先是材料收集,即从各部门获取经营分析材料,明确企业的核心管理关注点,包括公司绩效考核、核心报表及现有的指标清单。在此基础上,梳理业务条线与过程,通过提取材料中的指标信息,理清业务条线与业务场景中的具体业务过程。接下来是梳理原子指标与对应底表,根据业务条线和流程匹配相关的原子指标和底层数据表。之后,需要拆解指标要素,明确分析维度。

在完成基础信息整理后,进入指标属性梳理阶段。

1. 指标分类:指标按照业务主题、子主题等进行分层管理,例如一级、二级类别等,以便于指标的归类、检索和管理。

2. 业务属性:业务属性描述了指标的业务含义和相关内容,包括指标标准名称、常用名称、类别、业务含义等,方便业务理解。

3. 技术属性:技术属性描述了指标技术方面内容。包括数据来源系统、字段类型、字段精度、表名及字段名等,同时涵盖指标的技术口径及计算规则,以便指标体系开发时使用。

4. 管理属性:管理属性规范了指标的管理方式,如指标的业务负责人、技术负责人,以及指标的创建时间、版本号和当前状态。这些信息明确了指标管理的责任划分。

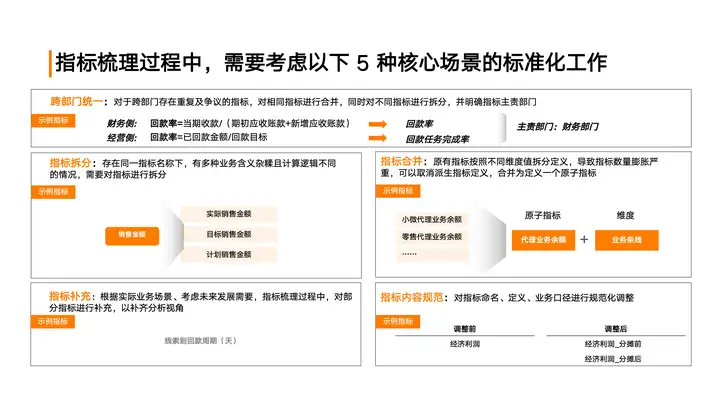

在实际梳理过程中,需要特别关注五个核心场景:跨部门统一、指标拆分、指标合并、指标补充及内容规范化。

1. 跨部门统一:针对不同部门对同一指标存在重复或争议的情况,通过对指标进行拆分或合并,明确指标的定义与计算逻辑,并指定负责部门。例如,对于“回款率”的定义,财务侧认为该指标的计算逻辑为“回款率=当期收入/期初应收账款+新增应收账款”,该计算方式用于评估公司实际回款与应收账款之间的比率,侧重于反映企业应收账款的回收效率和现金流状况。而经营部门则认为“回款率”应为“已回款金额 / 回款目标”,这实际上是一个任务完成率指标,用于衡量经营目标的达成程度。因此,将“回款率”指标的责任划归财务部门,避免由于部门理解不同而导致的数据冲突,从而提高数据的准确性和管理的规范性。

2. 指标拆分:在同一指标名称下,可能存在业务含义不同或逻辑复杂的情况。此时需要将指标进一步拆分为更具体的子指标。例如,“销售金额”可被拆解为“实际销售金额”、“目标销售金额”以及“计划销售金额”,以便更精准地反映业务状况。

3. 指标合并:对于原有指标因不同维度拆分导致的数量膨胀问题,可以将具有相似逻辑或意义的派生指标合并为一个原子指标。例如,将“小微代理业务余额”和“零售代理业务余额”合并为“代理业务余额”,并以“业务条线”作为维度进行统一分析。

4. 指标补充:基于实际业务场景和未来发展需要,对指标进行补充完善。例如,为了解决分析盲区,可以增加“线索回款周期(天)”的相关指标,以提供更多元化的分析视角。

5. 指标内容规范:为确保指标名称、定义及业务口径的一致性,对指标内容进行标准化调整。例如,将“经济利润”改为“经济利润-分摊前”和“经济利润-分摊后”,通过细化命名提升指标的可理解性与可操作性。

然后是指标内容确定,由指标责任部门对梳理完成的指标进行最终确认,并明确后续管理过程中各指标的具体内容和责任归属。最后,将所有梳理成果通过指标平台工具承载落地,实现对指标体系的标准化管理与应用。

企业指标体系建设是一项复杂但至关重要的工作。通过遵循合理性、全局性、唯一性和动态性的核心原则,并结合“自上而下拆解”与“自下而上梳理”的方法,企业能够构建一套完整、规范的指标体系。这套体系不仅能够精准反映业务现状,还能为企业实时监控和决策优化提供有力支持。在数字化转型的大背景下,科学的指标体系建设将成为企业持续发展的关键驱动力。