在竞争激烈的投标市场中,投标者的决策往往受到各种心理因素的影响。其中,“群体心理效应”是一个不可忽视的现象,它不仅影响投标策略的制定,也可能决定竞标的最终成败。那么,同行们在投标过程中究竟有哪些行为模式?这些行为模式又是如何受到群体心理效应的影响的?本文将探讨这一现象,并提供应对策略。

一、什么是“群体心理效应”?

群体心理效应(Herd Mentality Effect)指的是个体在决策时受到群体行为的影响,倾向于跟随大众,而非独立思考。在投标过程中,这种效应可能会导致投标企业跟风竞标、低估风险或高估竞争者的能力,从而影响最终决策。

二、投标中的常见群体心理效应

1. 从众效应(Bandwagon Effect)

当某个项目吸引了大量竞争者时,许多企业会不加深思地跟进,认为“这么多人都在投,说明这个项目值得做”,从而导致激烈竞争,甚至压价恶性循环。然而,他们可能忽略了自身资源、技术匹配度及利润空间,最终导致亏损。

应对策略:

-

在投标前进行充分的市场调研,分析项目的可行性。

-

评估自身能力,避免盲目跟风。

-

设定最低报价底线,确保利润空间。

2. 竞争焦虑(Competitive Anxiety)

投标者在面对竞争对手时,往往会高估对方的实力,担心自己的方案不够有竞争力,从而过度降低报价,甚至牺牲质量来争取中标机会。这种焦虑心理会影响企业的长远发展。

应对策略:

-

采用数据驱动的方式分析对手,而非凭直觉判断。

-

设定合理报价策略,避免不理性的价格战。

-

注重自身的核心竞争力,而非单纯依赖价格优势。

3. 锚定效应(Anchoring Effect)

当投标者看到同行的报价后,往往会不自觉地将自己的报价向该价格靠拢,即使这个价格不一定合理。尤其在政府招标或大型项目竞标中,企业容易受市场既定价格的影响,而忽略自身的成本结构。

应对策略:

-

在报价时更多依赖自身成本和利润测算,而非市场参考价。

-

采用“价值竞争”策略,而不仅是“价格竞争”。

-

结合市场情况,灵活调整报价,而非一味迎合同行报价。

4. 过度自信(Overconfidence Bias)

部分投标者由于过往成功经验,会过度自信,低估市场竞争的难度和对手的实力,导致在没有足够把握的情况下贸然竞标,最终可能中标后才发现难以履约。

应对策略:

-

进行客观的自我评估,避免过度乐观。

-

制定详细的项目执行方案,确保资源充足。

-

在投标决策前,咨询行业专家,获取更客观的市场反馈。

三、如何利用群体心理效应制定更优策略?

尽管群体心理效应可能带来负面影响,但如果合理利用,也可以成为竞争优势。

-

精准分析竞争对手:通过收集和分析竞标数据,了解主要竞争对手的行为模式,提前制定应对策略。

-

塑造行业领导者形象:通过品牌建设和技术创新,让自己成为行业的标杆企业,吸引更优质的项目,而非陷入价格战。

-

引导市场心理预期:在投标前期,通过市场宣传、技术交流等方式,塑造自身竞争优势,影响其他投标者的心理预期。

四、结语

投标不仅是对技术和价格的竞争,更是对心理和策略的较量。群体心理效应在投标过程中无处不在,合理利用可以提高中标率,而盲目跟风则可能导致严重损失。只有充分理解同行们的竞标行为,制定科学合理的投标策略,才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。

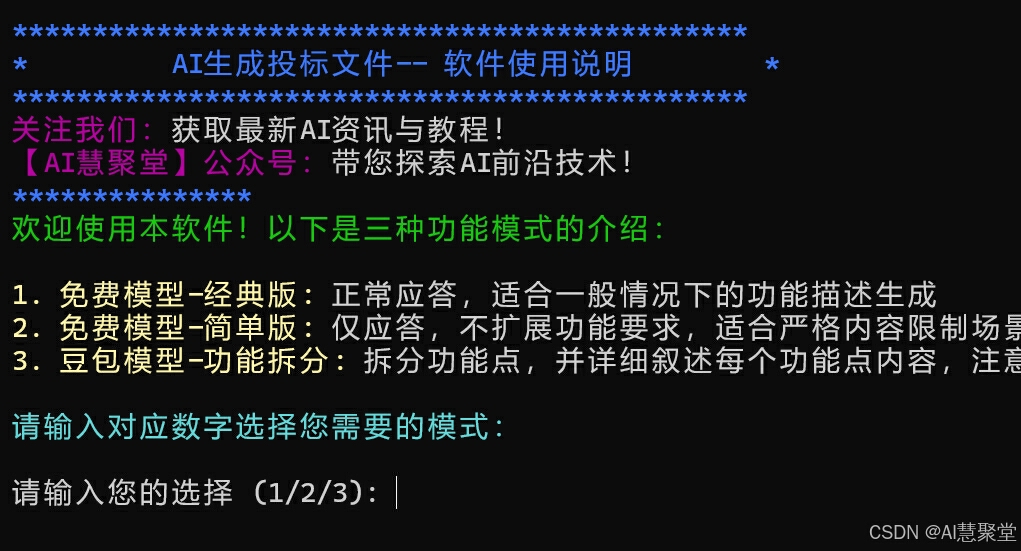

附一款AI生成投标文件的工具