供电

电路上各个元件的供电要求不一样,有的要求电压高,有的要求电压低,有的要求提供大电流等等,这就要求供电电路提供不同的供电方式。(所以各个电路模块就要加电阻分压、分流、限流等)

地线

- 地线就是是一个公共电压参考点,电压为0V,别的点的电压都以此为基准,比地线高的为正,比地线低的为负。

- 地线上的电流是整个电器中最大的。因为电流大,所以地线的压降也大,发热量更大,我们看到线所有路板上的地都是大面积的铜箔,为什么?还不是为了降低电阻。我们不妨把地线比喻成大地,不管多高山上的水,下雨也好,下雪也好,最终都会落到大地上,汇集成江河。电路中不管哪个回路,不管工作电压是高是低,最后都要回到地线形成通路,所以地线上电流最大。

- 电路中经常有元件需要接地,接地一般是为了屏蔽干扰,增强电路的稳定性。

- 主板电路中电阻偶有接地的,电感很少有接地的,有大量的电容接地。电容分两种,一种是电解电容,都是供电的滤波电容,为了供电稳定,容量较大,一般100微法以上。还有一种是高频旁路电容,容量几十皮法,是为了旁路高频干扰,提高电路稳定性

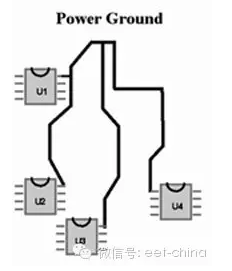

- 如果使用走线,应将其尽量加粗;应避免地环路;且应采用星形连接策略

注意到并非所有器件都有自己的回路,U1和U2是共用回路的。如遵循以下两条准则,是可以这样做的。

- 数字电流不应流经模拟器件

数字器件开关时,回路中的数字电流相当大,但只是瞬时的,这种现象是由地线的有效感抗和阻抗引起的。对于地平面或接地走线的感抗部分,计算公式为V = Ldi/dt,其中V是产生的电压,L是地平面或接地走线的感抗,di是数字器件的电流变化,dt是持续时间。对地线阻抗部分的影响,其计算公式为V= RI, 其中,V是产生的电压,R是地平面或接地走线的阻抗,I是由数字器件引起的电流变化。经过模拟器件的地平面或接地走线上的这些电压变化,将改变信号链中信 号和地之间的关系(即信号的对地电压)。

- 高速电流不应流经低速器件

与上述类似,高速电路的地返回信号也会 造成地平面的电压发生变化。此干扰的计算公式和上述相同,对于地平面或接地走线的感抗,V = Ldi/dt ;对于地平面或接地走线的阻抗,V = RI 。与数字电流一样,高速电路的地平面或接地走线经过模拟器件时,地线上的电压变化会改变信号链中信号和地之间的关系。

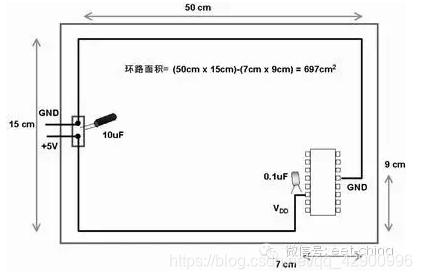

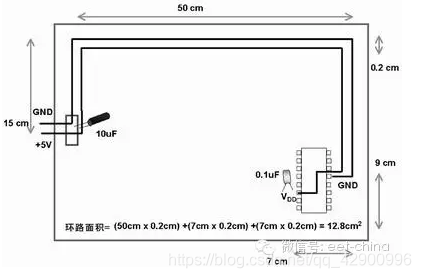

- 电源线和地线要布在一起

电源线和地线的位置良好配合,可以降低电磁干扰的可能性。如果电源线和地线配合不当,会设计出系统环路,并很可能会产生噪声。电源线和地线配合不当的PCB设计示例如上左图所示。此电路板上,设计出的环路面积为697cm2,这种不恰当的配合,电路板的电子元器件和线路受电磁干扰的可能性比较大。采用如上右图所示的方法,电路板上或电路板外的辐射噪声在环路中感应电压的可能性可大为降低。

- 数字电路与模拟电路的共地处理

现在有许多PCB不再是单一功能电路(数字或模拟电路),而是由数字电路和模拟电路混合构成的。因此在布线时就需要考虑它们之间互相干扰问题,特别是地线上的噪音干扰。 数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数、模共地的问题,而在板内部数字地和模拟地实际上是分开的它们之间互不相连,只是在PCB与外界连接的接口处(如插头等)。数字地与模拟地有一点短接,请注意,只有一个连接点。也有在PCB上不共地的,这由系统设计来决定。

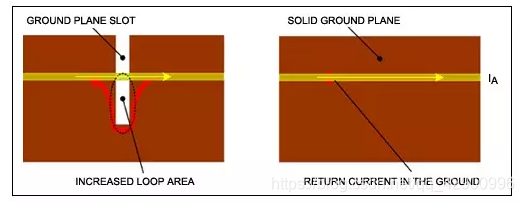

- 地平面尽可能完整

如果接地区域被分割开,则会增大环路面积,如下图。对于穿过分割区域的引线,返回电流将 被强制通过高阻通路,大大提高了电流环路面积。这种布局还使电路引线更容易受互感的影响。而 完整的大面积接地有助于改善系统性能。

能性元件和技术性元件

学电子有个窍门,先学原理,再学具体电路。为什么?因为原理比较简单,容易掌握,在掌握原理的基础上,再详细分析电路图中元件的作用才能心中有数。先整体,再局部。不谋全局者,不足谋一域;不谋万世者,不足谋一时。涉及到电路图,要先看方框图,再看元件图。只有对整个电路的功能、作用清楚了,才能对每个具体元件的作用有全面理解。

我的体会,学习时把所有电路的元件都分为两类,一类是功能性元件,就是对整个电路的功能实现起着主要、不可缺少的作用的元件,也就是说缺少了这个元件或这个元件不正常,电路的基本功能就不能实现。另一类是技术性元件,就是起着配合、补充作用,使电路更加稳定、安全、方便。

电子元件损坏规律

在电路中,身体最强壮的是电阻、电感,其次是电容、半导体器件(包括二极管、三极管、场管、集成电路),也就是说,在同样的工作条件下,半导体器件损坏机率最大,所以我们查找故障元件时要优先检查二极管、三极管、场管、集成电路等,一般半导体器件损坏时以击穿为多见,万用表二极管蜂鸣档测这些器件的任意两脚最低也应有一个PN结的阻值500左右,若是蜂鸣八成是坏了,可拆下再测以确认。

。在电路中,工作在高电压、大电流、大功率状态下的元件无疑承受的压力也大,损坏的可能性大,同时也是电路的关键元件、功能性元件。凡在大电流的地方发热就大(焦耳楞次定律——热量与电流的平方成正比),所以凡是加有散热片的元件都是易损件。大功率的电阻也是易损件。大功率的电阻怎么能看出来?和它的阻值无关,只和它的体积有关,体积越大,功率越大。

元件布局基本原则

- 卧装电阻、电感(插件)、电解电容等元件的下方避免布过孔,以免波峰焊后过孔与元件壳体短路;

- 元器件的外侧距板边的距离为5mm;

- 贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;

- 金属壳体元器件和金属件(屏蔽盒等)不能与其它元器件相碰,不能紧贴印制线、焊盘,其间距应大于2mm。定位孔、紧固件安装孔、椭圆孔及板中其它方孔外侧距板边的尺寸大于3mm;

- 发热元件不能紧邻导线和热敏元件;高热器件要均衡分布;

- 其它元器件的布置:

所有IC元件单边对齐,有极性元件极性标示明确,同一印制板上极性标示不得多于两个方向,出现两个方向时,两个方向互相垂直; - 贴片焊盘上不能有通孔,以免焊膏流失造成元件虚焊。重要信号线不准从插座脚间穿过;

- 有极性的器件在以同一板上的极性标示方向尽量保持一致。

降低噪声与电磁干扰的一些经验

- 能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。

- 可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。

- 尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。

- 使用满足系统要求的最低频率时钟。

- 时钟产生器尽量靠近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。

- 用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。

- I/O驱动电路尽量*近印刷板边,让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波,从高噪声区来的信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法,减小信号反射。

- 闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。

- 印制板尽量使用45折线而不用90折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。

- 印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。

- 时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。

- 模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特别是时钟。

- 对A/D类器件,数字部分与模拟部分宁可统一下也不要交叉。

- 时钟线垂直于I/O线比平行I/O线干扰小,时钟元件引脚远离I/O电缆。

- 元件引脚尽量短,去耦电容引脚尽量短。

- 关键的线要尽量粗,并在两边加上保护地。高速线要短要直。

- 对噪声敏感的线不要与大电流,高速开关线平行。

- 石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。

- 弱信号电路,低频电路周围不要形成电流环路。

- 任何信号都不要形成环路,如不可避免,让环路区尽量小。

- 每个集成电路一个去耦电容。每个电解电容边上都要加一个小的高频旁路电容。

- 用大容量的钽电容或聚酷电容而不用电解电容作电路充放电储能电容。使用管状电容时,外壳要接地。